Le Psaume 42

de Felix Mendelssohn Bartholdy

Par Vincent Arlettaz

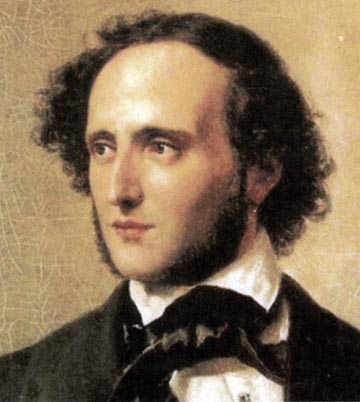

Fig. 1: Wilhelm Hensel (1794-1861): portrait de Felix Mendelssohn Bartholdy, en 1844. Fils de pasteur, formé à l’Académie des Arts de Berlin, Wilhelm Hensel épousa en 1829 Fanny Mendelssohn, de quatre ans l’aînée de Felix. Huile sur toile, Mendelssohn-Haus, Leipzig. © dr

Compositeur emblématique du premier romantisme allemand, succédant de peu à Beethoven et précédant à peine Schumann, Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847) aura connu de bien étranges destinées: musicien adulé en son temps, il fut par la suite largement déchu de son piédestal; déjà suspectées de manquer de modernité au tournant du XXe siècle, ses oeuvres furent plus tard interdites par les nazis, dès leur arrivée au pouvoir en 1933, marquant un dramatique point d'arrêt. Aujourd'hui, même s'il ne jouit sans doute plus du même prestige que de son vivant, Mendelssohn a repris une place de choix au panthéon des compositeurs. Outre le Concerto pour violon et plusieurs morceaux symphoniques, sa musique sacrée notamment jouit d'un prestige certain, grâce bien sûr à ses deux grands oratorios, Paulus et Elias, mais aussi grâce à de magnifiques «outsiders», parmi lesquels le Psaume 42 n'est pas le moins important.

Un désert à traverser

Mendelssohn lui-même considérait avec une affection particulière cette partition, associée à une phase heureuse de son existence: celle de son voyage de noces, en été 1837. Et bien qu'il se soit toujours montré très critique, de manière générale, envers ses propres créations -- au point d'en entreprendre à d'innombrables reprises de profondes révisions -- son estime pour cette composition, exceptionnellement, ne devait pas fléchir avec le temps: dans plusieurs de ses lettres des années 1838-1839, ne va-t-il pas jusqu'à affirmer qu'il la considère comme sa meilleure oeuvre religieuse? -- Paulus, rappelons-le, existait déjà à cette époque. Robert Schumann fut du même avis. Ignaz Moscheles, quant à lui, parle d'une musique «noble, maîtrisée, pure». Le premier choeur, ainsi que le quintette «Der Herr hat des Tages» (N° 6) trouvèrent spécialement grâce aux yeux de leur auteur; on aimerait certainement leur adjoindre au moins le deuxième mouvement, «Meine Seele dürstet nach Gott» -- un air pour soprano, accompagné d'un séraphique solo de hautbois. Abondamment joué au XIXe siècle, le Psaume 42 connut néanmoins par la suite une longue traversée du désert, dont le début semble coïncider, justement, avec la prohibition des années 1930. Les critiques sur la musique de Mendelssohn, en particulier sacrée, culminent à ce moment-là. Et si Bernard Shaw, à la fin du XIXe siècle, avait déjà eu des mots très durs, notamment pour la Deuxième symphonie (Lobgesang), c'est encore dans les années d'après-guerre que les appréciations se font les plus négatives: ainsi Eric Werner critique-t-il le Psaume 42 pour sa «sentimentalité» -- étrange reproche en vérité, le mot n'étant encore, que l'on sache, pas considéré comme dépréciatif; Charles Rosen va plus loin, qui parle de Mendelssohn comme de «l'inventeur du kitsch religieux en musique» -- comme le souligne Jérôme Bastianelli, à lui seul, l'air avec hautbois «Meine Seele dürstet nach Gott» (le deuxième numéro de notre Psaume 42) suffirait certainement à balayer ces reproches.

Selon toute apparence, c'est dans nos régions qu'eut lieu la renaissance de cette oeuvre miraculeuse: elle fut d'abord exhumée par le regretté Chen Liang-Sheng (1936-2022), chef sino-américain, directeur du choeur universitaire de Genève, qui l'enregistra au début des années 1970 pour le label VDE-Gallo. A son tour, Michel Corboz devait rapidement s'emparer de ce joyau, dont il publia chez Erato, en 1978, une magnifique version, à la tête du choeur et de l'orchestre de la Fondation Gulbenkian de Lisbonne, puis qu'il dirigea en concert à de multiples reprises, avec l'Ensemble Vocal de Lausanne, ainsi qu'avec le choeur et l'orchestre du Conservatoire de Genève. Dans les années récentes, les sociétés chorales d'amateurs s'y sont régulièrement intéressées, avec un indéniable succès. En revanche, les publications à son sujet restent fort peu de chose: deux études en langue allemande, consacrées à la musique religieuse de Mendelssohn, contiennent chacune un chapitre -- d'une dizaine de pages pour l'une, d'une quarantaine pour l'autre -- sur notre psaume; leur diffusion est restée toutefois très restreinte. L'analyse des sources manuscrites a pour sa part reçu une certaine attention, mais nous intéressera moins, la situation de cette partition n'étant pas particulièrement complexe de ce point de vue (nous aborderons brièvement ce point un peu plus tard). Enfin, dans la plupart des monographies consacrées à Mendelssohn et à son oeuvre, le Psaume 42 est à peine cité; et les remarques à son sujet, de surcroît, portent essentiellement sur l'historique de la composition, ne proposant pas grand-chose dans le domaine de l'analyse ou de l'esthétique -- comme exception, on pourra relever une belle page due à la plume de Brigitte François-Sappey. En un mot comme en cent, il était temps de s'intéresser à un tel trésor.

Métaphore de l'âme

Le Sicut cervus appartient indéniablement aux plus poétiques parmi les textes du Livre des Psaumes; ces derniers, qui peuvent revêtir un grand nombre de couleurs différentes, savent aussi parfois se montrer bien plus prosaïques -- allant même jusqu'aux appels au meurtre dans les fameux «psaumes imprécatoires», aujourd'hui pratiquement inusités. La magnifique image du cerf -- à l'origine, une biche plutôt, semble-t-il -- assoiffé, comme métaphore de l'âme humaine désemparée et en quête de sens, a certainement peu d'égales dans l'ensemble de la littérature sacrée:

«Wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser

So schreit meine Seele, Gott, zu Dir.»

«Comme le cerf crie en quête d'eau fraîche

Ainsi mon âme crie vers toi, mon Dieu.»

La même idée, selon un procédé commun dans l'art poétique de l'Ancien Testament, est aussitôt exprimée une deuxième fois -- mais sans la métaphore animalière: «Meine Seele dürstet nach Gott» («Mon âme a soif de Dieu»). Plus d'un commentateur s'est plu à relever le caractère relativement austère d'un tel poème, pour une oeuvre composée durant un voyage de noces; mais s'il est vrai que la tonalité générale du Psaume 42, quant à son texte, est en soi plutôt douloureuse, Mendelssohn aura su en faire une lecture véritablement lumineuse: sans doute empreinte de nostalgie, sa partition n'est en rien désespérée -- et c'est là très certainement une clé essentielle de sa réussite.

Le Livre des Psaumes

Anciennement attribué au roi David (dont on sait qu'il chantait en s'accompagnant de la harpe), ainsi qu'à quelques autres auteurs, comme Coré et Asaph, le Livre des Psaumes est plutôt considéré aujourd'hui comme un ensemble d'écrits anonymes, dont les plus anciens remonteraient à l'époque de la déportation de Babylone (VIe siècle av. J.-C.). Rappelons que le terme «psaume» lui-même vient du grec psalmos, dérivé du verbe psállô, signifiant: pincer les cordes d'un instrument. En hébreu, le titre est «Sefer tehillim», c'est-à-dire: «livre de louanges». Ces textes ont été, semble-t-il, destinés au chant dès leur origine. Avec le reste des Livres saints hébraïques, ils furent traduits en grec dès le IIIe siècle avant notre ère, en Alexandrie, ville fondée en -331, et où s'est très rapidement établie une importante minorité juive; cette mouture grecque, appelée la Septante, fut ensuite, dès les débuts des Eglises chrétiennes, traduite à son tour en latin (Bible dite «Vetus latina», soit latine ancienne). Souvent insatisfaisantes, ces premières versions ont été révisées ou refaites dès la fin du IVe siècle, principalement par saint Jérôme (Jérôme de Stridon, vers 347-420); ce dernier entreprit notamment une nouvelle traduction des Psaumes à partir du texte grec de la Septante -- et c'est cette version qui allait s'imposer de manière générale en Occident, intégrée à la Bible officielle, dite Vulgate?.

Bien plus tard, à la Renaissance, l'ensemble de l'Ecriture sainte chrétienne fut enfin traduite en langues vernaculaires -- en français, notamment dans le cadre de l'Eglise calviniste; et en allemand par Martin Luther (1483-1546) lui-même. C'est cette version de Luther, telle que transmise au début du XIXe siècle, c'est-à-dire avec des modernisations minimes, qui fut utilisée par Mendelssohn.

Les premières mises en musique

Dès les origines de la liturgie chrétienne, les Psaumes ont été largement utilisés, aussi bien en Orient qu'en Occident. C'est le cas notamment pour l'office des Vêpres, qui a lieu en fin d'après-midi ou en début de soirée; dans ce cadre, un choix (variable) de Psaumes est chanté, généralement recto tono, c'est-à-dire que la voix insiste longuement sur des notes-pivot, seules les terminaisons de phrases donnant lieu à une inflexion mélodique, conçue comme une sorte de chute ou de ponctuation, selon des formules standardisées que l'on applique indifféremment à tous les textes, quel que soit leur sens -- le nom même de cette technique, la «psalmodie», vient d'ailleurs du mot «psaume» (psalmos). Nous ne nous situons pas là du côté artistique du plain-chant, et il y a peu à dire sur ce point. Certains psaumes par contre, qui avaient été intégrés à des moments plus spécifiques de la liturgie, ont reçu une musique véritablement composée. C'est le cas du Sicut cervus (notre Psaume 42) qui, en vertu de la présence de l'élément aquatique dans son texte, a été associé à la bénédiction de l'eau, lors des cérémonies de la Vigile pascale: dans la nuit du samedi au dimanche de Pâques -- moment privilégié, dès l'origine, pour le baptême des nouveaux convertis -- après la bénédiction du feu et de la lumière, notre psaume est entonné à la suite de la litanie des saints. La mélodie actuellement proposée par le Liber usualis recourt ici au mode mixolydien (ou mode de sol) (ex.1, p. 24).

Chose aujourd'hui peu connue, le Psaume 42 était également intégré, jusqu'à la fin du XVe siècle, à la messe des morts, sous l'appellation de «tractus», remplaçant l'Alléluia. Aussi le retrouve-t-on dans le plus ancien Requiem polyphonique conservé, celui du Franco-flamand Jean Ockeghem (vers 1420-1497); le compositeur reprend ici fidèlement la matière grégorienne, qu'il traite en un contrepoint à deux voix plutôt austère (ex. 2). Peu après, c'est un duo de voix graves qui prend le relais; une troisième, puis une quatrième voix, sont ensuite introduites, le tout se terminant par une magnifique, lumineuse version à quatre voix du texte «Ubi est deus tuus?» («Où est ton Dieu?»); les emprunts au texte du Psaume 42 cessent ici...

Pour lire la suite...

La version gratuite de cet article est limitée aux premières pages.

Vous pouvez commander ce numéro 78/2 (juin 2025, 68 pages, en couleurs) pour 13 francs suisses + frais de port (pour la Suisse: 2.50 CHF; pour l'Europe: 5 CHF; autres pays: 7 CHF), en nous envoyant vos coordonnées postales à l'adresse suivante (n'oubliez pas de préciser le numéro qui fait l'objet de votre commande):

(Pour plus d'informations, voir notre page «archives».)

Retour au sommaire du No. 78/2 (juin 2025)

© Revue Musicale de Suisse Romande

Reproduction interdite