La 'Messe solennelle'

d'Hector Berlioz (1824)

Par Vincent Arlettaz

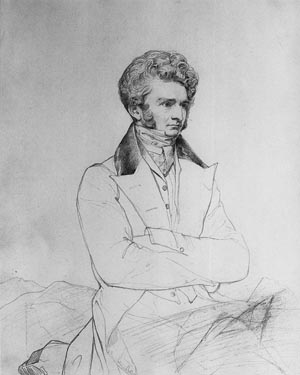

Fig.1: Un des plus anciens portraits certains d'Hector Berlioz, peut-être dessiné peu après son arrivée à la Villa Médicis à Rome (mars ou avril 1831). Il est parfois attribué à Jean-Auguste-Dominique Ingres (1780-1867). Collection privée, Bourg-la-Reine. In: ‘The Portraits of Hector Berlioz', New Berlioz Edition, vol. 26, Bärenreiter, 2003, p. 6.

La ‘Messe solennelle' d'Hector Berlioz, composée en 1824 -- soit à l'âge de vingt ans -- est probablement un cas unique dans l'histoire de la musique: première oeuvre à faire connaître le nom de son auteur auprès du public parisien, elle perdit toutefois rapidement les faveurs de son propre créateur, qui affirma dans ses Mémoires l'avoir détruite quelques années après sa première exécution. Elle fut néanmoins retrouvée, intacte, plus d'un siècle et demi plus tard, dans un coffre d'une église d'Anvers. Très rarement interprétée, elle n'en est pas moins fascinante, par tout ce qu'elle nous apprend sur le développement du style et de la créativité du très jeune musicien romantique, quelques années avant que la Symphonie Fantastique ne le révèle dans la plénitude de son génie. L'étude de cette oeuvre singulière nous permet également de nous plonger dans le Paris des années 1820, creuset incandescent d'où devait sortir, peu de temps après, le mouvement romantique, bouleversant les destinées de la littérature, de la peinture et de la musique.

***

En Suisse, la Messe solennelle de Berlioz n'aura été entendue, depuis sa redécouverte en 1991, qu'une poignée de fois: Michel Corboz et l'Ensemble Vocal de Lausanne l'ont programmée, à Montreux puis au Victoria Hall de Genève, les 15 et 25 mai 1997. En 2005, on a pu l'entendre au KKL de Lucerne, par le Konzertchor de Lucerne et le Junger Konzertchor de Zurich, accompagnés par le Symphonisches Orchester Zürich sous la direction de Peter Sigrist. Enfin, elle a été reprise très récemment par l'Orchestre Suisse des Médecins et le choeur valaisan Novantiqua, en l'église française de Berne puis en la cathédrale de Sion, les 22 et 23 février 2025. Au niveau mondial, les représentations n'ont guère été plus fréquentes: les sites spécialisés n'en recensent qu'une cinquantaine de productions, en une trentaine d'années -- selon une liste qui, à défaut de paraître absolument exhaustive, n'en est pas moins très fouillée.

Au disque l'oeuvre est également très rare; seules deux versions sont actuellement d'accès facile, celle de John Eliott Gardiner à la tête de l'Orchestre Révolutionnaire et Romantique et du Monteverdi Choir, captée en 1993; et celle du chef français Hervé Niquet et de son ensemble Le Concert Spirituel, parue en 2019. Tout cela est assurément peu de chose. Sans doute, comme le relève Hugh MacDonald -- un des plus réputés spécialistes de Berlioz des dernières décennies --, passé le moment grisant de la redécouverte, cette messe de jeunesse ne saurait guère être considérée en soi comme un chef-d'oeuvre majeur du répertoire choral romantique; elle mérite néanmoins indéniablement d'être entendue et étudiée. Les très nombreux passages de cette partition que le compositeur récupéra pour ses oeuvres ultérieures nous ouvrent en effet une fenêtre captivante sur ses méthodes de travail, sur l'évolution fulgurante de sa créativité et -- de manière plus large -- sur la formation de l'esthétique musicale romantique.

Antoine Bessems (1806-1868)

Lorsque, au chapitre 8 de ses Mémoires, Berlioz affirme avoir brûlé cette oeuvre, il ne fait peut-être référence qu'au matériel d'exécution, ces dizaines de cahiers de «parties séparées» de choeur et d'orchestre, qui n'ont jamais été retrouvés. La partition complète, utile surtout au compositeur ou au chef d'orchestre, a en revanche survécu. Comme l'indique une annotation ajoutée sur la page de titre de ce document, l'auteur l'offrit en 1835 au violoniste belge Antoine Bessems; le nom de ce dernier, qui n'apparaît ni dans les Mémoires, ni dans la correspondance de notre compositeur, figure en revanche sur les listes d'effectifs de plusieurs concerts Berlioz des années 1820 et 1830. Après la mort d'Antoine Bessems en 1868, la copie autographe de la Messe solennelle est certainement passée dans les mains de son frère Jozef, organiste de l'église Saint-Charles Borromée à Anvers; elle y fut retrouvée par hasard en 1991, après plus d'un siècle et demi de silence absolu. Dès 1993, John Eliott Gardiner l'enregistrait pour le label Philips, et Jean-Paul Penin pour Accord et France Musique; enfin, en 1994, elle était éditée dans la série des oeuvres complètes d'Hector Berlioz, publiée par la maison allemande Bärenreiter.

Avant cette spectaculaire redécouverte, l'oeuvre avait en fait déjà été abondamment étudiée sous l'angle historique: on savait à quelle époque elle avait été composée; on connaissait le jour et le lieu de sa création (à Paris en l'église Saint-Roch, le 10 juillet 1825) et de son unique reprise (à Saint-Eustache, le 22 novembre 1827). On n'ignorait rien non plus des démarches, souvent pénibles, que Berlioz avait dû entreprendre pour en assurer l'exécution; ni même de l'importante dette qu'il avait contractée pour parvenir à cette fin. Par ailleurs, même en l'absence de partition, le contenu musical avait pu être partiellement reconstitué, et décrit de manière globale et sommaire, pour plus de la moitié de ses quatorze mouvements.

Un seul et unique extrait de cette Messe solennelle, le Resurrexit, avait survécu, en deux copies d'époque qui avaient échappé à la vigilance du compositeur; ce Resurrexit, conservé dans une version révisée datant de quelques années après la première production, avait même été édité dès 1902; il permettait déjà d'observer la manière dont Berlioz avait récupéré les meilleures idées de sa partition pour des oeuvres ultérieures, qui elles n'ont jamais été désavouées, et constituent à ce jour des piliers de son catalogue. On ne pouvait deviner toutefois à quel point la Messe solennelle avait été littéralement mise au pillage par Berlioz lui-même: la découverte de la partition complète en 1991 fit voir les très nombreux passages que l'on retrouve -- plus ou moins modifiés -- dans plusieurs de ses oeuvres les plus célèbres, telle la Symphonie Fantastique, le Requiem ou l'opéra-comique Benvenuto Cellini. Devenue une sorte de carrière dont le compositeur extrayait sans cesse des matériaux et qui, après quelques années, se retrouvait comme éventrée de toutes parts, la Messe ne pouvait décidément plus être montrée au public; l'unique solution était de la faire disparaître.

Historique de la composition

L'histoire de la Messe solennelle a été racontée par Berlioz lui-même dans les premiers chapitres de ses Mémoires -- d'une manière tout à fait pittoresque d'ailleurs, et même souvent amusante. Toutefois, les informations fournies par ce document ne sont pas toujours précises, ni même, parfois, exactes; la correspondance du compositeur, dont une édition exhaustive existe depuis de longues années, contredit souvent la version donnée par son autobiographie -- et c'est à la première, bien sûr, qu'il nous faut donner la priorité, les souvenirs de l'artiste ayant pu, au gré des décennies écoulées depuis les tout débuts de sa carrière, s'altérer considérablement. Toute cette documentation a été analysée par plusieurs fameux musicologues, qui ont produit sur ce point des historiques assez détaillés. Nous proposons de commencer par examiner cette question historique de manière synthétique; nous nous attarderons ensuite plus longuement sur l'analyse de l'oeuvre, pour laquelle, indéniablement, beaucoup reste à dire.

Sans doute Hector Berlioz a-t-il donné, dans ses Mémoires, une image assez faussée de sa propre évolution musicale; si l'on prend à la lettre son fort romantique récit, on pourrait être amené à considérer que, après de modestes premiers pas à l'âge de douze ans et demi, il ne se serait plus guère occupé de musique jusqu'à son départ pour Paris, à l'âge de dix-huit ans. S'étant installé dans la capitale pour une tout autre raison -- des études de médecine, imposées par son père --, c'est en se rendant un soir, un peu par hasard, à l'opéra, qu'il aurait vécu l'expérience fondatrice de sa carrière de compositeur, le portant quasi instantanément à abandonner la médecine. Une autre version est toutefois plus vraisemblable: d'une part, sa réorientation, aux débuts de l'âge adulte, n'aurait pas été aussi soudaine; d'autre part -- et surtout -- ses tout premiers débuts de compositeur seraient sensiblement plus tardifs. Son évolution artistique aurait donc été, dans les grandes lignes, plus ou moins continue, depuis les premières poussées de la sève créatrice à l'adolescence. Quant à l'opposition virulente de sa famille à ses choix de carrière, elle est solidement attestée par les lettres qu'il échangea, au cours de ces années décisives, avec son père, sa soeur aînée Nanci, et plus occasionnellement sa mère, voire l'un ou l'autre de ses oncles.

Grandi dans une petite ville de province (la Côte-Saint-André, entre Lyon et Grenoble) où la musique occupait une place très modeste, Hector Berlioz commence dès l'âge de treize ans l'étude de la flûte et de la guitare. Il met ensuite la main, notamment dans la bibliothèque de son père, sur deux très importants traités d'harmonie: celui de Rameau, qu'il trouve abscons, et ne parvient pas à exploiter, et celui de Catel, dont il tire les premiers rudiments de l'art de la composition. C'est à cette époque qu'il crée ses premières oeuvres -- notamment un «pot-pourri» sur des thèmes italiens, et deux quintettes, destinés aux musiciens amateurs de son entourage; il nous est malheureusement impossible d'évaluer le niveau de ces toutes premières réalisations, ces partitions n'ayant pas été retrouvées.

Berlioz lui-même situe ces tout premiers pas de compositeur à l'âge de «douze ans et demi» soit en été 1816; il est probable toutefois que cette date soit trop précoce, de plusieurs années: en mars et avril 1819 en tout cas, âgé de quinze ans, notre musicien en herbe écrit à deux éditeurs différents pour leur proposer -- audace véritablement incroyable -- la publication de son «pot-pourri»; ce dernier existait-il déjà depuis plusieurs années? On peut légitimement en douter. Dans un de ces courriers, Berlioz mentionne également des romances, dont il ne fournit pas les titres. Pourrait-il s'agir de l'une ou l'autre des mélodies qui furent publiées sous son nom dans les années suivantes, comme Pleure, pauvre Colette, Le Maure jaloux ou Le dépit de la bergère? La plupart ont été imprimées en 1822 ou 1823, et seule une, Le dépit de la bergère, qui ne porte aucune indication d'année, pourrait éventuellement avoir été éditée à une date plus ancienne. Rien ne prouve que ces oeuvres, encore très maladroites (nous y reviendrons) remontent à l'adolescence, plutôt qu'aux premiers temps de ses études parisiennes...

Pour lire la suite...

La version gratuite de cet article est limitée aux premières pages.

Vous pouvez commander ce numéro 78/1 (mars 2025, 68 pages, en couleurs) pour 13 francs suisses + frais de port (pour la Suisse: 2.50 CHF; pour l'Europe: 5 CHF; autres pays: 7 CHF), en nous envoyant vos coordonnées postales à l'adresse suivante (n'oubliez pas de préciser le numéro qui fait l'objet de votre commande):

(Pour plus d'informations, voir notre page «archives».)

Retour au sommaire du No. 78/1 (mars 2025)

© Revue Musicale de Suisse Romande

Reproduction interdite