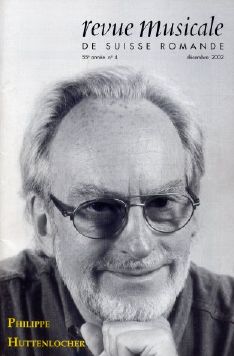

Philippe Huttenlocher

un baryton-basse hors routines

par Alain Corbellari

Philippe Huttenlocher vient d'avoir soixante ans (le 29 novembre dernier) et fête ses quarante ans de carrière vocale, occasion de dresser le portrait d'un des chanteurs suisses les plus prestigieux et les plus connus à l'étranger. Formidable homme de scène et familier de (presque) tous les répertoires, il nous a reçu dans son appartement perché au sommet d'une bâtisse où l'on pénètre par une étroite ruelle piétonnière du vieux Neuchâtel. Une interview qui n'a rien d'un bilan définitif!

RMSR: Philippe Huttenlocher, comment la musique est-elle venue à vous?

Philippe Huttenlocher: J'ai su lire la musique avant les lettres et j'ai commencé extrêmement tôt à jouer du violon. Mon père était un bon violoniste amateur qui jouait dans l'orchestre de chambre de Neuchâtel, à l'époque où c'était encore un orchestre d'amateurs. J'ai très vite su déchiffrer n'importe quoi, je suivais les disques à l'aide des premières partitions de poche, dont j'ai fait une énorme consommation. Je suis moi-même entré à l'orchestre de chambre à 11 ans, et j'ai gravi tous les échelons, du dernier pupitre des seconds violons jusqu'au poste de violon solo que j'ai tenu pendant deux ans.

Et le chant?

Le véritable choc est venu avec l'année Mozart en 1956. J'ai entendu au parc La Grange à Genève les grands opéras de Mozart, qui m'ont tous m'ont fait un effet extraordinaire, peut-être surtout La Flûte enchantée. Je me suis acheté les disques -- c'était l'époque des premières grandes intégrales d'opéra -- et j'ai eu la peur de ma vie, lorsque, entre les quatre murs de ma chambre, j'ai soudain entendu arriver le Commandeur. C'est là que j'ai compris le pouvoir du chant. A 17 ans, j'ai décidé que je serais chanteur. Mes parents ont été un peu surpris (Neuchâtel, ville protestante, était plutôt une ville de musique chorale; on n'y voyait jamais de représentations d'opéra), mais ils se sont montrés très compréhensifs; la véritable résistance était en fait plutôt en moi. J'avais compris que j'étais fait pour être mon propre instrument, mais je n'avais pas le profil d'un chanteur (je ne l'ai toujours pas, d'ailleurs); j'étais très introverti, je manquais d'ouverture et, malheureusement, les premières leçons de chant que j'ai prises n'ont fait qu'accentuer ce défaut. Au bout d'une année, j'ai repris le violon, que j'ai poussé jusqu'au diplôme.

Mais les bonnes fées veillaient...

Oui, un jour de 1962, mon ami Jean-Pierre Moeckli, qui est devenu directeur du Conservatoire de Bienne et qui dirigeait alors le choeur des jeunes du Jura, m'a demandé si je ne voulais pas faire un solo de basse dans une cantate de Buxtehude. Je me suis lancé; c'était un petit solo de trois lignes, mais il faut croire que je m'en étais bien tiré (je ne me souviens plus de rien), puisque l'année suivante Moeckli me réengageait pour la messe Nelson de Haydn. Mais cette fois-ci, c'était un vrai solo, exigeant! Et là, le miracle: Juliette Bise, qui avait déjà une classe de fort bons élèves (dont François Loup) à Fribourg, tenait la partie de soprano. Comme j'étais dans le choeur pour le reste de la messe et dans l'orchestre pour les autres pièces du programme, elle m'a demandé ce qui m'intéressait, au fond, dans la vie. Je lui ai dit: «je veux chanter», et elle m'a pris comme élève...

Pour lire la suite...

Vous pouvez acheter la version imprimée de ce numéro pour 9.50 CHF (plus participation aux frais de port). Plus d'informations sur notre page «Archives)»

Retour au sommaire du No. 55/4 (décembre 2002)

© Revue Musicale de Suisse Romande

Reproduction interdite